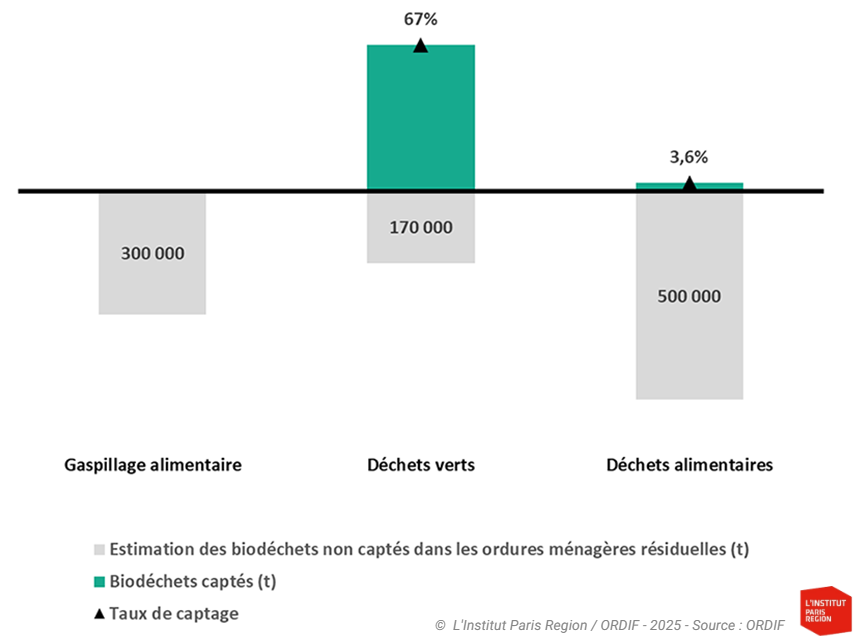

Le gisement des biodéchets est divisé en trois catégories : le gaspillage alimentaire, les déchets alimentaires et les déchets verts.

Le gaspillage alimentaire est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. On estime le gaspillage alimentaire à environ 24 kg par habitant chaque année. À l’échelle des foyers franciliens, ces volumes sont loin d’être anodins : près de 300 000 tonnes par an, soit environ 30% du gisement total du gaspillage alimentaire ménager.

Les déchets verts, tontes de pelouse, tailles de haies, branchages, représentent une part importante des déchets résiduels : environ 170 000 tonnes par an, soit 14 kg par habitant. Cependant le tri des déchets verts existe depuis des années, soit par des collectes saisonnières organisées dans le cadre du service public, soit dans les déchèteries publiques. Ainsi, environ 350 000 tonnes de déchets verts sont déjà collectées séparément chaque année et sont orientées vers le compostage industriel, soit un taux de captage de 67%.

Les déchets alimentaires (restes de préparation ou de repas), représentent environ 520 000 tonnes chaque année dans la région, soit près de 42 kg par habitant, à comparer avec les 19 000 tonnes collectées séparément en 2024 (3,6%). Ce chiffre s’explique, d’une part, par le retard accumulé dans la mise en place effective du tri à la source, et d’autre part par la difficulté des usagers à s’approprier ce nouveau geste, encore peu ancré dans les habitudes dans le contexte particulier d’une densité très forte.